参考になる人もいるかもしれない、「私はこうやって型紙と付き合っています」の話

オリジナルの洋服をつくる人にとって、「型紙」とどう関わるかは大きなテーマだと思います。

どうやって自分の理想の型紙をつくるか、増えていく型紙をどう管理するか、ボクも質問を受けるので、ここでは普段のやり方をまとめてみます。誰かの参考になれば、と思いつつ、実際に参考になるかは、人によると思います。

前提があります

ボクが型紙と関わるときの前提があり、これは、洋服をつくるすべての人と共有しているわけではありません。

・決まった様式でつくっているわけではないけど、型紙をゼロからつくることはあまりない。

・線は2mmの芯ホルダーでフリーハンド。

・型紙は、デジタル化していない。

・型紙は「同じ服を再現するため」ではなく、「サイズ感や線の流れを残すため」に保管している。

・型紙をいくらキレイに整理しても、それで洋服が美しくなるわけではないので、そこに手間をかけたくない。「同じ時間を使うなら、より型紙が美しくなることに時間を使ったほうが良い」と思うので、面倒なことに時間を使いたくはありません。

写真1は、最近つくった半袖シャツの型紙ですが、このシャツのために保管している型紙は、これですべてです。ここでは比較的、シンプルな型紙を例にしましたが、考え方はどの型紙でも同じです。

シャツの型紙

つくる(仕上げ線編)

まず、「どうやってこの形になったのか」というと、過去につくった型紙を写して修正しました。ポケットのようなシルエットと無関係なものは、よく新しく描きますが、身頃や袖を一から描くことはめったにありません。

これは「グレーディングを繰り返している」と言えるかもしれませんが、単にサイズの修正だけではなく、デザインの修正も兼ねています。この過程によって、ブラウスからパンツへの修正はできませんが、セットインスリーブのジャケットを、ラグランスリーブのコートに修正するようなことは可能だし、必要なら行います。

上記のような、「構造の異なる服への修正」を難しいと感じる人もいますが、難しいのは構造ではなく、適切なシルエット(分量)にすることです。

また、原型作図について質問を受けることもありますが、ボクは、原型作図から型紙はつくりません。ただ、まったく無関係でもなく、肩傾斜や身頃の前後の丈のバランスなど、必要なデータは常に意識しています。

立体裁断は、特殊な形でない限りあまりしませんが、頭の中で立体を組み立てている感覚は常にあり、これをボクは「脳内立体裁断」と呼んでいます。

この、自分が過去につくった服のグレーディングを繰り返す、という方法は、「その形の根本的な問題が修正できないままになる」可能性もありますが、オーソドックスなデザインのなかでも築くことができる、自分の服のオリジナリティになり得ると思います。

似たようなデザインでも、作り手によって型紙に違いが現れます。それが個性です。

つくる(縫い代編)

型紙は、仕上がり線や、縫い代幅ではなく、てきとうな場所で切り、そのときに裁断した生地の縫い代の「数字」を書き込んでいます。これは、量産ではなく、一着の服をつくるための最も合理的(正確で楽)な方法だと考えているからで、縫い代の幅に合わせて正確に型紙を切るのは面倒だし、仕上がり線で型紙を切ることは、そのことの手間とともに、誤差が生じやすいです。

また、芯の型紙はほとんどつくらず、その芯を貼る部品の型紙を流用して、生地と芯の形が違う場合は、その異なる部分にだけ印を付けて、裁断しています。

ちなみに、鋭角や鈍角な線のときの角の縫い代の長さも、数字を書き込みます。

袖の型紙

袖の型紙(拡大)

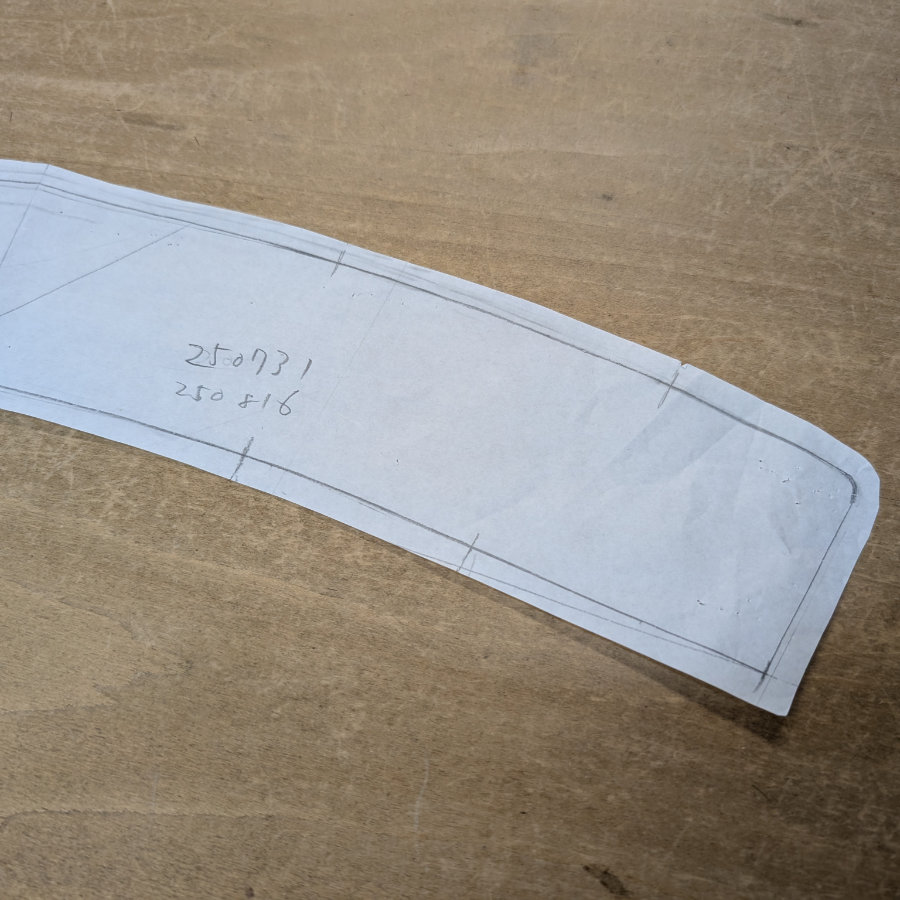

裏襟の型紙

裏襟の型紙(拡大)

とっておく

型紙には番号を書いています。この型紙にある「250816」は、2025年8月16日に型紙が完成した、という意味です。通し番号にしないのは単に管理が面倒だからです。この数字は、まったく時期が違っていたり、同じ番号が別の服と重ならなければ構わないので、同じ日に複数の型紙をつくったり、記憶が曖昧なときは、てきとうな前後の数字にしています。で、この番号と出来上がった服の写真を、パソコンで管理し、同じ人の型紙は一箇所に管理して、ある程度の期間が経ったら、古い型紙は、記録として必要なもの以外は捨てます。

また、必要ならいつでも再生できる型紙(表襟や身返しなど)は捨ててしまいます。襟に番号がふたつありますが、これは、襟の型紙は使い回し、ということです。

「次の服をつくるために何が必要か」を考え、最小限に残すのが基本です。

じつはデジタル化したい

自分では、型紙のデジタル化はしていませんが、管理についてはデジタル化したいと思っています。探しやすいし、省スペースだし、比較も簡単です。ただ、デジタルで型紙をつくりたいかというと、ちょっとした変更ならよいけど、自分では「手で描く」という身体感覚を大切にしているので、今のところ否定的です。

原型作図でも同じことがいえますが、制作過程が完成作品に影響を及ぼすことがあります。「効率性のためにデジタル化」ということを否定はしませんが、「どういうモノをつくりたいか」「どういうモノを理想とするか」から逆算して、方法を選ぶべきです。

まとめ

ここで紹介したやり方は、計画があって「決めた」ことではなく、時間の経過によって「決まった」ことなので、必ずしも決める必要がないのかもしれません。なので、人によってまったく違っていていいと思います。

でも、「自分に合うやり方がわからない」と悩んでいる人がいて、ボクのやり方がヒントになれたなら、とても嬉しいです。

2025年9月02日